2018年9月初,美国的劳动节假期,我到Idaho Falls访问Joe和Kim,周日在他们所在的教会讲道。

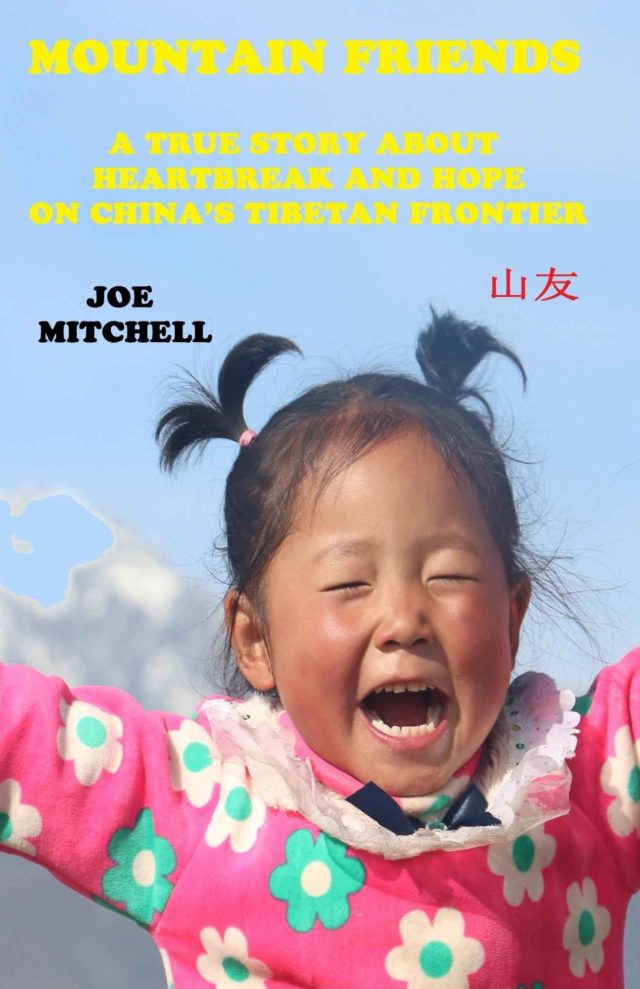

晚间闲谈的时候,Joe从书架上抽出一本小书,希望我可以帮忙找人译成中文。

我拿着书打开翻了几页,以我一向的肯定语气(就是许多人觉得我骄傲的那种语气)对Joe说,估计这本书只有我亲自翻译了。

我和Joe认识超过25年,书中诸多人物我曾经见过,许多故事我也听过。而且,全书的语言和幽默,大概换一个人来翻译,我有点不放心。

这事就这么定了下来。根据我的记录,第一句话是9月1日晚间7点过开始录入的。因为周日还要讲道,所以进度并不太快。但是故事太吸引人,所以回到哥伦比亚以后,我继续抓紧时间翻译,全书在9月9日凌晨完稿。

25年前,当Joe和Kim第一次去中国,在交通大学教授英语。那时我郁郁不得志,刚刚从乐队退出,写了一首告别的“白日梦”,在河海学院的港航实验室混日子,预备考研回南京,和小古搭档成为职业桥牌手。

有一天,实验室主任告诉我,学校有一个英语进修项目,可以半脱产(或者全脱产)学习6个月英语,问我是否愿意报名。于是某个下午,我就去了教学大楼一楼右边的小教室,参加Joe和Kim的面试。

面试的题目是一张小卡片,上面写着“People think I am …, but I am …”。要求现场口头造句。我至今还记得我的回答是:

People think I am a student, but I am not.

(那时我看起来年轻,在教学楼出入常常被巡视拦截,“同学,为什么上课这么久了,你还在走廊闲逛?” 或者在乘坐电梯的时候被阿姨赶出来,“同学, 这是给老师用的。你出去吧!”)

于是,我就被录取了。实验室也没什么大事,所以在所有交通学院的年轻教师里,大概只有我一个人算是全脱产了。现在我还说着一口Idaho的北方英语,就是当年落下的病根。

当年Joe和Kim还没有孩子,我也单身。他们的公寓和我们家在一起,所以我们几乎成天泡在一起,聊天,吃饭,打篮球,讨论各自读过的书,或者去瓷器口拍照,朝天门洗脚。很快我们就成为了好朋友。

老实说,他们的生活方式让我极为震惊。我常常想,这个世界上怎么会有这样好的夫妻?他们对待生活、工作和友谊的态度,他们的见识和阅读量,他们的冒险精神和明确的道德原则,都让我觉得不可思议。限于某种未知的原因,他们并没有给我“传福音”。半年之后,他们就离开了中国,回美国去了。我只是从上课的片段知道,他们是基督徒。

于是,我对这个从前十分反感、不屑一顾的宗教,产生了浓厚的兴趣。我开始读各种各样的书籍,想要探索信仰的问题。这是个漫长的过程,大约经过13年的仔细思考,我在2007年终于受洗成为了基督徒。可以说,尽管Joe和Kim没有带领我做“决志祷告”,我却是通过他们生命里美好的见证而信主的。

1995年,我的孩子陶陶出生时,我请求Joe和Kim做他的教父教母。

Anna比陶陶早出生一个月。1996年,Joe和Kim带着一岁的Anna回到重庆交通大学探访我们和其他朋友。知道陶陶这个名字的含义之后,他们说,陶陶的英文名就随Joe吧,叫做Josheph。这个名字是圣经创世记里的人物,也做过宰相,娶了埃及大祭司的女儿,而且十分富有。

Niels 3岁的时候,他们再次来访重庆,短暂地教书23个月。我们一起去了储奇门的解放西路教堂过圣诞节。

后来,他们就去了云南定居。

2005年,我带着妻子和陶陶访问在云南的Joe和Kim。我认识小鸟,Zeyi,Diji等许多书中提到的人物,当时还有一位年轻的美国女孩来与他们同住4个月。对了,还有Rontu。我出题测试他们的中文水平,似乎Anna的理解力最好。

即使是夏天,高原的夜里也很寒冷。晚上,我们围着火炉查经。Joe带着我们读了雅各书1章,然后大家分享。那时我还没有完全信主,但是Joe认真地看着我说,“Eddy,你有一天也会带领别人一起学习圣经的。”这大概是我一生中第一次被神呼召进入服侍的时刻。

从某种意义上讲,我欠着Joe和Kim很多福音的债。在云南的时候,Joe和Kim曾经将Anna和Niels托付给我说,如果我们在中国发生什么意外,我们希望你可以照顾Anna和Niels,将他们养大成人。

现在轮到他们的责任。如果我和Emma出了任何意外,David,Lisa和Angela三个孩子,大概会在Idaho Falls度过自己的童年。

略微谈一点翻译的问题。

我希望译文维持一种快节奏的口语风格,就像我在云南看到的本地人说话一样。看起来,Joe在中国生活这么多年以后,已经在英语中用上了汉语的连动词模式:

He smiled at me, muttered something, spit in my face, and came at me.

他冲我咧嘴一笑,口里嘟囔着什么,一口唾沫吐在我脸上,向着我冲过来。

类似这样的句子,我会减少句中的连词,保持一种紧张的感觉。下一句也没有翻译"and":

His dad and some others held him back as he screamed, and they locked the door from the outside as the boy beat on it from the inside.

他爸爸和其他人不顾他的大叫,冲上去按住他,从外面锁住大门,任凭他在里面不停捶打。

更大的难点是幽默,这几乎是不可翻译的。

Like many hotels in Asia, management had a working relationship with some prostitutes, who would go through the halls, knocking softly on the doors at bedtime to find clients. One of the men from our home church, an elder who had his 10-year-old son along, had a light bulb burn out in his room. He dialed the front desk and let them know. “We’ll send someone to fix it.” A few minutes later there was a knock on his door. As he explained it the next morning, he was puzzled the hotel maintenance person was wearing makeup and a very short skirt. The hooker saw his earnest demeanor and young son and knew there had been a mistake. She came into his room, worked on the light bulb, smiled, and left. The next morning at our team meeting we serenaded him with another Beatles song, “Money Can’t Buy You Love.”

就像大多数亚洲的酒店一样,经营者与好些妓女保持着关系。他们会在睡觉的时间在走廊里游荡,轻轻地敲门寻找客户。 那天我们在美国教会的长老,带着他10岁的儿子住一个房间,发现有个灯泡坏了。于是他打电话告诉了前台。“我们马上派人来修。”几分钟后,有人在门外敲门。第二天早上他对我们解释说,他看到酒店派来的维修人员画着浓妆,穿着超短裙,深感困惑。那妓女看到他庄重的举止和他年轻的儿子,立刻知道这是一场误会。她进了房间,帮他装好了灯泡,微笑着离开了。第二天早晨,在我们的团队工作会议上,我们一起对着他唱了一首改编自披头士的名曲,“Money Can’t Buy You Love(金钱买不来你的爱)”。

如果你不知道披头士的名曲本来叫做"money can’t buy me love”,就完全错失了这个幽默。事实上,我第一次翻译的时候也搞错了。但是,即使将“another"翻译出来,还是无法完整地表达原文的幽默。

所以,你大概还是应当想办法读原版吧。我已经尽力了。